马来西亚教育体系的一个特色之处在于拥有多种语言的国立小学,除了以马来语为教学媒介语的小学(国民小学),还有另外两种分别以华语和淡米尔语为教学媒介语的小学(以下称为国民型小学),这个包容性的教育体系肯定了马来西亚国家的多元文化性质,是值得正面地去看待。

然而,有些批评者却指责国民型小学的存在,是违反国民团结的一个因素。批评国民型小学的理由通常有两种。

其中一个论点认为,三种源流小学的存在导致所有政府小学各自只有单一族群,使年幼的孩童从小就没有与其他族群接触的机会。他们认为这些学生一旦已经习惯了单一族群的环境,在进入拥有多元族群的国立中学时,他们会不习惯与其他族群的学生一起生活学习。

反对国民型小学的第二个论点认为,这些国民型小学的毕业生进入中学后,面对马来语欠佳的困境。这导致他们即使在多元族群的中学就读,也倾向与同一族群的朋友交往。然而,两个论点有所依据吗?

第一个论点认为,年轻人缺乏族群间的接触,导致了族群偏见和反感。但是,大多数的中学生其实都升上单源流的政府中学。如果根据这个论点,5年的中学教育理应增加各族群间的接触机会,为什么还不能纠正种群偏见?

单单把矛头指向小学体系意味着,如果小孩到了12岁都没有与其他文化背景的人互动,会导致他们终身对其他族群怀有偏见。然而,这个假设并没有任何实际证据作为基础。

事实上,社会心理学针对融合多元族群的学校是否能消除族群偏见进行了研究,但尚无得到确凿的定论(Brown, 2010:251-254)。产生偏见现象的因果关系实际上要复杂得多,并且“与历史、经济和政治力量有着深切的关连”(Brown, 2010:279)。相关的实证将在下面的章节中讨论。

第二个论点是关于非马来学生进入以马来文为主要教学语言的政府中学时,并没有很好的马来语水平。根据淡米尔教育学者Rajendran教授的说法,大约三分之一来自国民型小学的学生因为马来语水平较差,而在中学教育中遇到问题。他们无法掌握马来语教学,并且很容易在这个教育系统中成为辍学者。这些学生一般来自社会经济条件较差、家庭背景有问题或者弱势群体的家庭。

如果这些学生最初就读于马来文源流的小学,情况就会更好吗?这似乎不太可能,尤其是当他们在小学教育使用熟悉的语言时仍同样表现不佳。母语教育研究证实,年幼的学生使用熟悉的语言,可以得到更好的学习效果。

如果以适当的课程和教学,来指导非马来孩童学习马来语,可有效解决他们掌握马来语的能力问题。只以死记硬背的方式去学习一种不熟悉的语言,是不切实际的高标准方法,这会使大多数孩子丧失兴趣,最终甚至无法掌握基本的马来语对话。

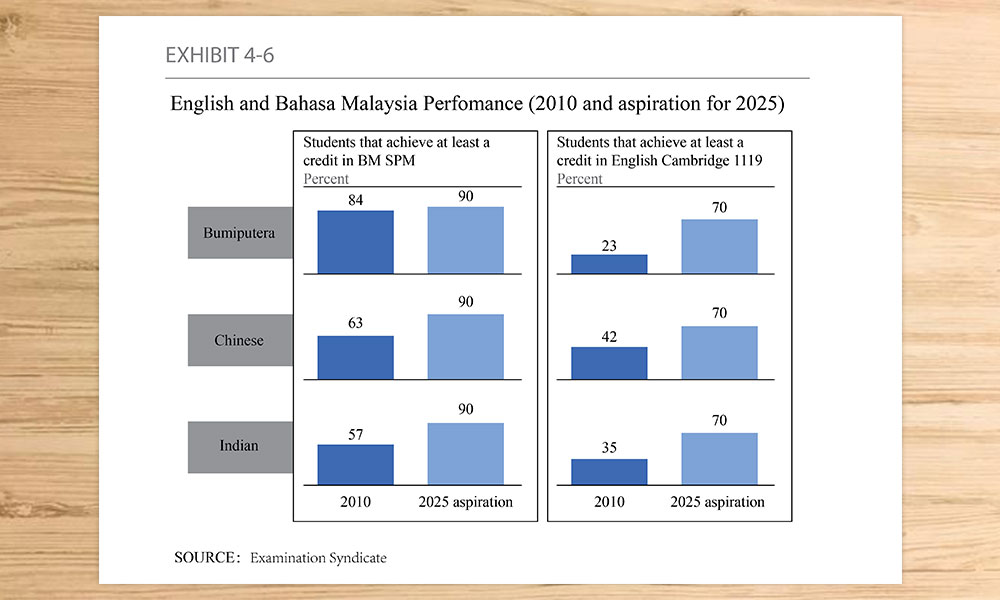

《2013-2025马来西亚教育大蓝图》(见下图)所提供的讯息证实,学校在帮助同学掌握第二语言和第三语言方面,仍存有很大的改进空间。

条形图显示,那些以马来语为母语的学生大部分都是土著,他们在掌握第二语言(如英语)方面表现更差。提升马来文能力应是一个优先事项,但是期望来自国民型小学的12岁非马来学生,达到以马来语为学习语言的学生所拥有的语言水平,这是不切实际,而且适得其反。

把提升语言学习能力的问题,当成国家团结的政治议题去解决,就算动用了大量的精力和专注力,也是不能达到有效的成果。应该把它视为教育问题,去寻求有效的教学方法来克服障碍,才能实现更有效的语言学习。

其实,无论学生是上国民小学还是国民型小学,绝大多数中学生随后都会在大马教育文凭(SPM)考试中,以同一种语言和相同的标准进行考试。、

资料来源:《2013-2025马来西亚教育大蓝图》(Exhibit 4-6)

以族群间的互动为促进国民团结的途径,有效吗?

族群间的互动是促进马来西亚国民团结的有效途径吗?根据Allport所提出的接触理论(Contact Theory),社会心理学界普遍认为,群体之间在特定条件下的接触,是可以减少彼此的偏见。

这个著名的理论提出可有效减少群体偏见的几个条件是:当事者是在合作的关系下,实现共同的目标;他们之间以平等的地位互动;并相信他们的接触是获得有关当局认可与批准的(Allport, 1954:488-491, Al Ramiah et al., 2013)。

全球的许多调查结果都证实,两个因素:对他族(outgroup)的积极态度,以及族群间的互动或友谊联系的程度,两者之间有着密切的关系。但是,这些研究只测试它们之间互联(association)的关系而不是因果(causation)的关系,意味着不一定是因为群体之间的接触而导致彼此的偏见降低;也有可能是因为对他族的积极态度而导致了更频密的群体间接触。

Brown(2010:257-8)确认了调查结果的这一弱点,他还指出,接触与偏见之间的联系,在统计上是无可争议的,但这关系“不是很强”。

族群间的互动的确可能带来正面效益,然而检视过去所做的实证研究却显示,并不能只是单纯化地认为频繁的族群间接触,就是促进国民团结的灵丹妙药。

新加坡国家教育研究所(National Institute of Education)于2003年在新加坡针对4,400名小学生进行了一项调查,这一项调查结果,就挑战了普遍上认为互动性是国家整合象征的观点。

新加坡并没有像马来西亚有着那么明显的族群政治,其政府强制性地在住宅区和学校将各种族混合一起。但调查却发现,四分之三的三年级华人学生和一半以上的马来和印度儿童,是与同一族群的朋友一起休息,因此只有“低程度的族群互动” (minimal interethnic mixing)(Ooi, 2005:117)。小学六年级学生更偏向与同一族群交朋友,其中大约80%的华人学生和70%的马来与印度孩童,在休息时间都与同一族群的朋友在一起度过(Ooi, 2005:117)。世界其他地方进行的多项研究中,也观察到类似在混合学校出现族群再次隔离的现象。

普遍的族群化交往模式,经常被认为是负面的族群关系征兆。然而,Allport(1954:46)指出,心理学的理论确认,人是自然而然地会因为熟悉所带来的安逸与归属感,而会偏向我族(ingroup)的成员,虽然这种自然倾向不甚理想,但不表示会与他族采取对立的观点或态度。

回顾过去关于马来西亚族群互动的研究,特别是大学校园内族群间互动程度的研究,发现早在1960年代,族群间的互动就已经很有限(Ting, 2012),这包括那些在英语中学接受教育的年轻人,就如Rabushka于1966/7年在马来亚大学进行的调查结果那样。Rabushka(1969)记录着,只有三分之一的马来人和华人受访者与本身族群以外的学生有接触。

Bock(1970)在1968年至1969年期间对7000多名中学生进行调查,发现那些就读于多元族群环境并具有声望的英文中学学生,有着最高度的政治疏离感(political alienation),以及对他族的不信任感,而非那些在单元族群环境的华文中学(后者的族群互动经验明显较低)。

他发现,虽然英文中学学生的国家认同感相对较高,可是政府实施的种族优惠政策,反而激起了他们对种族之间的竞争意识,而族群间频繁的接触也会加剧这股竞争压力。换句话说,即使这些来自英文中学的学生可能会因为经常性接触,而对族群间交往感到非常放松,可是他们对未来的社会流动前景所产生的焦虑,似乎已经掩盖了任何减少对其他族群偏见的可能性。

Rabushka(1973:66)于1967年在槟城和吉隆坡进行了另一项代表性样本的调查,结果发现不管任何族群或族群交往程度如何,“马来亚的城市居民都持有一致的刻板印象(stereotypes)”。这种族群刻板印象,与族群间的互动程度或政治整合无关连。

Brown(2010:357)也同样指出,大多数对于族群混合学校持正面态度的研究报告认为,各族群共同学习会有正面的影响,可是这类研究仅限于评估学生对已认识同学的态度。也有少数的研究,试图评估对他族一般的态度变化,可是这类研究却得到负面的结果。

结构性议题

上述实证研究表明,期望孩童与不同种族的学生在一起学习6年,以解决国民团结问题,这是过分简单化的想法。为了规避偏好我族(ingroup)的本能心理倾向,可以创建一个跨族群──总体上的类别(Brown, 2010:264)。

国家认同应该是整合了各个次国家群体的高等级认同(superordinate identity),但问题是这种高等级认同,如何塑造族群之间的关系,以及此种认同是否会产生整合的动力,或自身成为一种分裂的力量。

在次群体的族裔身份认同很显著的情况下,如果将占多数的次群体的属性投影为国族认同的原型,则族群关系可以被描述为支配(domination)或同化。这可能会引起不信任的情绪,少数群体认为自己面临着来自多数群体的象征性威胁。

在马来西亚,支持单一源流国家教育体制者,通常被认为是对华人和印度人的文化与语言的威胁。2016年底进行的一项调查发现,国家认同较高的马来人,他们所交往的朋友较多是来自我族,这意味着“马来人可能是将其族群身份投射到国家认同中,因此可能是认为马来西亚人就‘等于’是马来人”(Al Ramiah et al., 2017:23)。

因此,族群之间的关系不是在真空中发展,而是受整体结构和制度所决定的。在马来西亚,同化政策实际上与以下事实相矛盾:即马来人和沙巴与砂拉越土著的族群身份,是在联邦宪法中被确认。

宪法第153条赋于马来人和其他土著“特殊地位”,尽管非土著的合法利益也受同一条款的保护,这条文有意无意也制度化了土著与非土著公民之间的身份区别。这与同化的政策趋向适得其反。

宪法第153条涉及保留族群配额,最初是鉴于马来群体的社会经济弱势而采取的保护措施。但是它的应用和意义,在过去的几十年里已经远远超越了宪法第153条原有的规定范围。直到今天,早在1960年代实施的族群优惠政策,就一直影响着马来西亚人的族群观点(Ting, 2012)。

例如,历史教科书的叙事和角度越来越偏向马来人的观点,并边缘化非马来人对马来西亚社会建设的历史贡献(Ting, 2018)。从1980年代开始,在政府治理和社会体系中广泛地推动伊斯兰化政策,其中一个外溢效果是政府学校越来越强调伊斯兰教,即使当时担任首相的马哈迪医生也承认,政府学校变得像是“马来人的宗教学校”(Ting, 2009)。

马来西亚伊斯兰策略研究所(IKSIM)是马来西亚伊斯兰发展局(JAKIM)旗下的一个智库,它在过去一直推广伊斯兰教至高无上的意识形态,这情形持续到希望联盟组成新的联邦政府后才被终止。所有这些因素都构成了一个政治框架,以合理化某一族群的主导地位,标志着一种冲突型的族群关系,并阻碍了族群间的和谐。

这种国家认同的结构,有意或无意地強化了马来人的支配性地位和边缘化非马来人的看法,这可以从上述于2016年在西马进行的调查得到证实(Al Ramiah et al., 2017:28-30)。非马来人受访者对马来人的特权表示不满,他们当中不到10%的受访者认为经济政策是公平的。如果把受访者对他们个人和团体所经历的族群歧视做个比较,前者都是少于后者的。

这调查结果显示,他们对社会里族群歧视现象的普遍看法,与他们个人经历的歧视程度没有直接的联系,而是整体结构和制度的效果。

无论是对或错,在族群优惠政策下,马来人的能力被视为不如那些没有在政策庇护下的非马来人,这就是族群优惠政策的代价。这无疑造成了马来人在私人界就业市场上被边缘化,也助长了他们反华人情绪(Lee and Muhammed Abdul Khalid, 2016)。

在这种情况下,族群认同与关系具有高度的政治意涵和对抗性,如果把同化作为前进的方向,是极不现实和适得其反的,也是不道德的。族群间的互动处在恐惧和不信任之中,可能进一步加深佊此的偏见。

未来之路

马来西亚在独立时决定保持多源流教育体系这一独特的历史承传。然而,当中所作的妥协是基于务实主义而不纯粹来自于信念。因此,意识形态上的矛盾从未得到解决,几十年来官僚主义不断重复地边缘化国民型小学,引发了许多族群紧张事件,而华文教育工作者面对政府时,也形成了对抗并持防御性观点。在这种政治观点主导的情况下,教育改革或教学创新的议题都沦为次要。

1990年代初制定的2020年宏愿,已开始描画出国家可接受的多元文化性质,并悄悄地偏离了实行同化主义的国族建设方针(Lee, 2004)。尽管如此,政府所执行的政策并未始终如一地维持或遵循这种调和立场。相反,政府基于权宜之计,不断采取模棱两可的政治态度(Ting, 2009)。

如果少数族群要同时维持其族群身份和国家身份的意愿,能被尊重与接受,就可以减少群体间的偏见。许多研究证实,当少数族群能同时维护本身文化的承传并开放群体间的接触,对成员有着心理社会效益(Berry, 2005)。

这种促进族群更加和谐的融合策略,有效与否,也与少数和多数族群成员之间的态度有关,尤其多数族群对这种取向的接受是很重要的(Brown,2010: 273-4)。

现在新马来西亚的联邦政府,是时候制定一套国族建设的政策,秉承文化多样性为国家资产的原则信念,并利用其人才将马来西亚的发展推向一个新的高度。它应该认识到,文化的多样性和国民型小学的存在,并不会威胁社会凝聚力或引起族群冲突,除非是国家的政策或政治框架,鼓励对抗性或排斥性的族群关系。

相反,如果马来西亚的社会和文化多元性获得重视,那将是一个获取跨文化能力的机会,而这种能力在现今全球化的世界中是非常有价值的。国人应促进跨文化互动,因为这对个人的前景和成长可产生深远的影响。

另外,教师也应接受培训,以便知道如何协助、促进初中生调整与适应多元文化的交往,并克服可预测的障碍。推动这种互动并不是为了解决国家团结问题,而是为了培养学生跨文化能力和理解。

透过长期一致的国族建设政策来促进国家多元文化,不仅是可能的,也是确保持续的跨族群和跨宗教和谐的唯一途径。

参考书目

Allport, Gordon W. 1954. The Nature of Prejudice, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.

Al Ramiah, Ananthi, Miles Hewstone and Ralf Wolfer. 2017. Attitudes and Ethnoreligious Integration: Meeting the Challenge and Maximizing the Promise of Multicultural Malaysia – Final Report: Survey and Recommendations Presented to the Board of Trustees, CIMB Foundation, retrieved on 1 May, 2017 .

Berry, John W. 2005. “Acculturation: Living Successfully in Two Cultures”, International Journal of Intercultural Relations, 29: 697-712.

Bock, J. C. 1970. Education and nation-building in Malaysia: A study of institutional effect in thirty-four secondary schools (Doctoral Dissertation, School of Education, Stanford University).

Brown, Rupert. 2010. Prejudice: Its Social Psychology, Wiley-Blackwell.

Lee, Hwok-Aun and Muhammed Abdul Khalid. 2016. “Discrimination of High Degrees: Race and Graduate Hiring in Malaysia”, Journal of the Asia Pacific Economy, 21(1): 53-76.

Lee, Raymond L.M. 2004. “The Transformation of Race Relations in Malaysia: From Ethnic Discourse to National Imagery, 1993-2003”, African and Asian Studies, 3(2): 119-143.

Ministry of Education Malaysia. 2013. Malaysia Education Blueprint 2013-2025, Putrajaya: Ministry of Education Malaysia.

Ooi, Giok Ling. June 2005. “The Role of the Developmental State and Interethnic Relations in Singapore”, Asian Ethnicity, 6(2): 109-120.

Rabushka, Alvin. 1969. “Integration in a Multi-Racial Institution: Ethnic Attitudes among Chinese and Malay Students at the University of Malaya”, Race, July XI(1): 53-63.

Rabushka, Alvin. 1973. Race and Politics in Urban Malaya, Stanford, California: Hoover Institution Press, University Stanford

Ting, Helen. 2009. “The Politics of National Identity in West Malaysia: Continued Mutation or Critical Transition?” , Southeast Asian Studies (Kyoto University), Vol. 47, No. 1, June 2009, 29-49.

Ting, Helen. 2012. “Interethnic Relations in Malaysian Campuses: A Historical Review”, Malaysian Journal of Chinese Studies, Vol.1, No.1, 60-84.

Ting, Helen Mu Hung. 2018. “Malaysian History Textbooks and Sense of Belonging,” in Halimah Mohd Said, Kalaivani Nadarajah,Sivachandralingam Sundara Raja & Asma Abdullah, History for Nation Building, Kuala Lumpur: Association of Voices of Peace, Conscience and Reason, 28-35.

陈穆红,巴黎政治学院政治学博士,现为马来西亚国民大学马来西亚与国际研究学院(IKMAS)副教授暨高级研究员。研究兴趣包括国家身份、认同政治、民族主义、国族融合、族群与宗教关系、身份认同等议题。

著作包括《马共的政治导向:原乡情结和本土身份认同的纠缠》、《马来西亚的种族范式与国族建沟》、Women in Southeast Asian Nationalist Movements: A Biographical Approach、“Malaysian History Textbooks and Sense of Belonging”、“Malaysian History Textbooks and the Discourse of Ketuanan Melayu”、“The Politics of National Identity in West Malaysia: Continued Mutation or Critical Transition?”。

编按:本文原文为英文,中文版由徐玉燕翻译译,原题为〈以单源流学校实现国民团结:面对多面向挑战的浅薄方案〉,收录于潘永强主编《能力·素养·创造力——教育改革如何可能》一书。

本文除了题目有更改外,段落也有所调整,文内部分译名按照本刊惯用改动,其余不做更动。本文获得大将出版社授权转载,谨此致谢。

欲知该书详情以及邮购,敬请点击此书介。

本文内容是作者个人观点,不代表《当今大马》立场。