“女人是不写作的,若她们写作,就会去自杀。”乌拉圭诗人贝莉.萝西(Cristina Peri Rossi)在为引弹自尽的诗人朋友写讣文时,引用了她叔叔的这句话。这还是1985年的事情。

“女人是不写作的,若她们写作,就会去自杀。”乌拉圭诗人贝莉.萝西(Cristina Peri Rossi)在为引弹自尽的诗人朋友写讣文时,引用了她叔叔的这句话。这还是1985年的事情。

阿根廷诗人阿尔韦西娜.斯托尔尼(Alfonsina Storni)在1938年投海自杀,她曾写下:“我们这些才华洋溢的女人最终总以爱情的失败者收场。”

屡次自杀最终“成功”(挪借本地报章惯用词语)的希薇亚.普拉丝(Sylvia Plath)及承受精神疾病折磨的维吉尼亚.吴尔芙(Virginia Woolf)是最“著名”的自杀者。

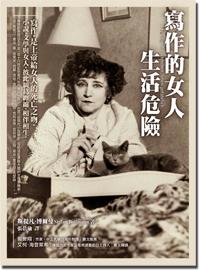

艾柯.海登莱希(Elke Heidenreich)为斯提凡.博尔曼(Stefan Bollmann)《写作的女人生活危险》(Frauen, die schreiben, leben gefahrlich)撰写的导读中,提及上述这些女人。

艾柯.海登莱希(Elke Heidenreich)为斯提凡.博尔曼(Stefan Bollmann)《写作的女人生活危险》(Frauen, die schreiben, leben gefahrlich)撰写的导读中,提及上述这些女人。

国族身份与环境左右探讨

斯提凡.博尔曼在书中列举了欧美250年来,面对性别歧视、生活困境及书写之不安定感的女性作家,也“意思意思”地并列了当代世界文学中的7位女性作家,作为对照。

斯提凡.博尔曼坦言,国族身份与所处环境会影响我们对女性写作问题的探讨内容。对一些国家的女性来说,写作生活的危险是生活费来源的问题,以及伴随书写而来的不安定感;对另一些地区的女性而言,写作带来的危险是身体和心灵遭受迫害。

大马女性需面对两类危险

我因而想及,在马来西亚,像我这样一个受过教育,能够自由书写(但目前为止未必能自由发表)的女性,怎么这两类危险都有?

我们书写,但稿费或版税不足以让我们过活,即使最为简朴的生活都不行。我们书写,但我们不知道自己放纵文字的后果,譬如,名字会不会被记录在某个秘密档案里?我们书写内心的声音,那样真诚的声音恐怕让一些人感到刺耳,会不会引来男人的不屑和反击?

那些我们在时间缝隙里挤压出来的字句,导致我们事业家庭兼顾不及,恐怕惹人嘲笑,也许有人会说:“嫁给有钱人,或者当二奶,就可以恣意书写。”

“不要女儿成为社会受害者”

因而,我们难免在书写时思考死亡的问题。英伯格.巴赫曼(Ingeborg Bachmann)干脆这么说:书写是所有“死法”里最痛苦的一种。

因而,我们难免在书写时思考死亡的问题。英伯格.巴赫曼(Ingeborg Bachmann)干脆这么说:书写是所有“死法”里最痛苦的一种。

可是,如果我不写作,只当一个“普通”的家庭主妇?就像那位给两个女儿灌药再自杀的印裔女子,别人都觉得她的婚姻幸福美满,丈夫英俊又没有外遇,女儿活泼可爱,没有经济问题。一切看起来那么美好。

“我不要女儿成为社会的受害者!”据报导,印裔女子的遗书里有这样一句话。

写作与否都一样生活危险

这是多么震撼又多么悲哀的一声呐喊。我不得不重复自己的句子——“在这个距离性别平权仍有好大一段路程的国度”,女性的命运,究竟以什么尺寸的齿轮重复递送着?生活在这里的女性,究竟以多沉重的心思日日担忧自己的未来?

这是多么震撼又多么悲哀的一声呐喊。我不得不重复自己的句子——“在这个距离性别平权仍有好大一段路程的国度”,女性的命运,究竟以什么尺寸的齿轮重复递送着?生活在这里的女性,究竟以多沉重的心思日日担忧自己的未来?

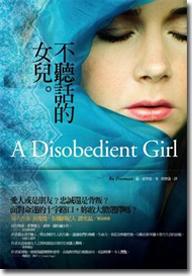

印裔女子的呐喊让我联想起斯里兰卡作家茹.富里曼(Ru Freeman)的长篇小说《不听话的女儿》(A Disobedient Girl)。是的,小说书写的正是女人的命运。

算了,我没什么好优越的。写作与不写作的女人,都一样生活危险。