【前夕乍晓】

战前华文报以新加坡为中心,槟城次之,中马区(特别以吉隆坡为基地)的华文报并不多。这与英殖民在马来半岛的势力扩张以及与华人的经济活动范围的先后有关。

徐艰奋在其研究中指出:“到1919年《益群报》在吉隆坡创刊前,近8、9年这段时间,中马地区竟是一块空白。虽然较早以前,吉隆坡曾经有过《广务时报》、《南洋时务报》(1897)、《吉隆坡日报》(1909)、《四州七日报》及《四州日报》(1910)、《侨声日报》(1912)这六家报纸,但它们的刊龄都未足一年,旋开旋闭、昙花一现,影响甚微。”(《铁笔春秋:马来亚《益群报》风云录》,p. 25)

出版时间最长,影响最大的《益群报》于1936年3月停刊以后(出版凡17年),《马华日报》便是战前颇有影响的中马区日报,它创刊于1937年11月1日,1941年停刊,由矿家梁燊南所拥有。置此抗战年代,北马有槟城《现代日报》(1936.10.10-1950年9月),南部有新加坡的《星中日报》(1935.09.11-1940年4月),三家报纸的文艺副刊都受马华读者与作者喜爱,形成三地鼎立之势。

二战前后本土作家

估计这时候在吉隆坡尊孔中学念书的少年野火(林晃昇笔名),勤于给《马华日报.前哨》投稿。他和同时期的吴冰、张曙生、清才等共同参与文事活动如澎湃诗社并创办《中马文艺月刊》,皆以《马华日报》为主要平台。可惜,文献资料的散失与亡佚为我们了解在文坛崛起的野火留下了无可弥补的空白。

按照所得资料,他最早于1938年12月给《星中日报.星河》投稿,该报另有副刊《星火》。在本刊也可看到马华抗日作家殷枝阳南来之初的作品,如〈南湖的船娘〉(1937.12.25),后改署金枝芒在该刊发表小说〈八九百个〉(1938.01.11&21)和〈再会〉(1938.01.28)。

经过抗日战争与日据时期,大半资料已湮灭不全,我们无法确定野火是否也给《现代日报》投稿。可以肯定的是,三家日报的言论左倾(包括《星洲日报.晨星》和《南洋商报.狮声》),在副刊上投稿的作者都偏左,野火在《星火》、《前哨》、《晨星》和《狮声》出现,其立场自不难推断。这也练就了他的批判性格和思想,对他往后领导华教运动产生潜在的影响。

从文学史角度看,他和他的同时代青年作者如西玲、绿蒂、三便、漂青、清才、左丁、萧魂等,形成了太平洋战争前后马华文坛本土作家。然而,受动荡时代的制约,他们这一代作者的写作周期如蚕蛹,未及破茧化蝶,生命即已告终。战争落幕后,侥幸存活下来的,无不以讨生活为重,写作成为可有可无的闲事。他们之中,纵有人偶在马华文坛绽放光芒,却如昙花一现,野火即为一例。野火之后,一直到建国前后,写作周期完整的第一代马华作者方告诞生,马汉、年红、马崙、溫祥英(山芭仔)等等都在此列。研究者对这样的文艺生态的理解非常重要,确切说,它可以让人平心静气看待作品,避免对前行者许多不必要的苛责。

就现有的资料来看,野火的创作顶峰期介于1938至1941年,正处于13到16岁的少年阶段。战后,他在新加坡《南侨日报》从事新闻翻译工作,报馆关闭后,他逗留新岛多久乃至何时返马来亚,都不明朗。战后能找的文章线索更困难。1946年12月30日在《南侨日报》出现一篇署名野火的散文〈我来了〉,咋看之下,野火似乎以这极之反讽与吊诡的题目与文坛告别。

恒常潜伏试写状态

在战前短短四年的写作中,他交出了若干诗文,以当时他的年龄和写作的勤快来估计,或有更多的未被发现或未发表的作品。这些成品/半成品,可说是一个处于试写阶段的作者的“涂鸦”和构思,是迈向成熟作家的准备期。

部分半成品/素材,在他的藏书或遗物中可以找到踪迹。譬如练字时写下的文字,都注入了他的文思以及对某些事物的观点。即使到了1987年茅草行动以后,他独语式地试写了多行文字,残篇片语,像有许多心里话欲向谁说:

昂頭天外自逍遥

萬劫蒼生孽未消

甘伴百花共開落

不辭風雨挺長腰

梦项羽

时不与美可奈何

天意人谋总是灾

壮怀激烈

尘土功名

依旧夕阳红

惊魂雨夜梦依稀

将此自行步远

若是他日辞虞姬

不渡江

江东父老亦无颜。

他人天外做客

作茧自缚

我尤愿入地狱

困兽之争

对理想固执的追求

秋风海上已黄昏

遍是叶绿夕阳红

烟淡雨初落——

今宵有恨

独抱空影无眠

山影水色绿叶鲜花

尽在诗章里

怀着旭日的雄心

扬起雪亮的翅膀

坚挺着颤抖的白帆

乘风破浪地追赶

只见那不断退缩的海堓天边

旧游如梦劫前尘

寂寞南洲负此生

公子才华回绝尘

海天辽阔寄闲身

天外逍遥原有路

回流滩堓困兽斗

战后,野火从新加坡回到吉隆坡协助管理家族事业,是否就此完全脱离写作圈呢?我们在他的藏书扉页发现它在本时期习惯自署“天风”,这是战前未见他使用的笔名,但居于资料匮乏,考无可考。

我们在国外报章文艺版找到同名作者的文章(如1951年11月26日刊登于香港《星岛日报.文艺》署名天风的文艺短论〈题材与主题〉),但无法确定彼人即此人。无论如何,笔者愿意相信野火至少在战后十年间偶有给报刊写稿,但此时的林晃昇已从野火变成天风,但文心未变,思考与对社会的关切更为深刻。他的同乡好友兼马华浪漫作家左琴蓝琳透露了野火自新返马后的一些讯息。

左琴蓝琳与驼铃先在50年代末至60年代中分别在森州南部两间华小长校(驼铃在森美兰新民华小),两校距离不远,驼铃即从左琴蓝琳得知野火的行迹。根据他的转述,有一次野火从都门搭火车,摸黑回到森美兰知知港老家找故友左琴蓝琳,“他俩无所不谈,有时几乎通宵达旦。”(《驼铃自选集》:57)

从这些小事说明,此时作为矿家的林晃昇,心中的文艺火苗仍未熄灭,他对文学与写作至少到60年代中期仍留余温。按照一个作家的成长周期来说,那是创作的黄金期。但他不得已转换了人生轨迹,马华文坛也失去了一位非常有潜力的作者。

在面对全新的工作之余,他或思考、或拟写、或读书写字。这样的潜伏试写期是小华语语系文学(minor Sinophone)作者的普遍现象。但是,也是因为这种潜伏试写没有终结,才促成小华语语系文学和德勒兹所描绘的“小文学”(minor literature)特征有某些共性,即成为“一个民族保有的日记”(Tagebuchfuhren einer Nation)(雷诺.博格《德勒兹论文学》(李育霖译):174),成为“刺激心情与灵魂,提供了一个公共生活中阙如的统一的民族意识,并在敌意环伺的环境中给予民族骄傲。”(同前,173)小华语语系文学的结构性缺陷与匮乏却也让有心的作者恒常处于潜伏试写状态,于是文艺青年(文青)成为马华文坛一个五味杂陈的词儿,而青年文艺似乎等同于马华文艺的宿命。

现实感悟化为行动

在这语境当中,野火的情况比较特殊,值得让我们回顾。作为一个思想较为左倾的青年,切换人生跑道并没有让他的生命意义就此留白。对于同乡好友左琴蓝琳的非议——弃文从商、寻求富贵,他答之以“向大自然发掘财宝,对人不欺不诈,于心无愧。”(同前)后来他以浅白的语言阐释:“对社会做出贡献,生命才有意义。……一个人生存在世界上,当然首先是要解决生活的问题,要不然就饿死。生活问题解决了,就应该对人类社会做出贡献。”(甄供《华教春雷林晃升》:255-256)

事实显示,他对现实与生活的思考与感悟转化为行动,在领导华教运动、争取母语教育权利、争取创办独立大学、坚持主办统考,推动三结合与两线政治等,是他对个人生命体悟的最佳诠释,同时也让人从他身上看到现代华教士人的新的品质。

1986年左右,他似乎有意以文字阐释与总结某些想法,在一次练字时,他写下了饶有深意的几句话:“人生在世不仅是安身立命,也该开发生命的动源,培养高贵精神品质辅以踏实的行动,热爱生命、人类、真理。”短短几个字,一方面揭示了他的人生观与价值观,另一方面也为自己参与领导华教工作作注。凡此,都是早年的文艺熏陶对他产生的影响。

失乡失国者的心理

野火发表的作品虽然不多,但从中颇能看出其潜力。从所能搜集到的11篇作品来看(战前十篇战后初期一篇),文字和思想早熟,是一个可期待的作家。他的少作〈夜〉充塞着殖民地时代的压抑氛围,在反殖反帝之余,勾起了他对故土之情。因诗中没有特定的指涉,读者把诗中的“故土”视为他脚踏的土地亦无不可。

首先,诗歌因视觉与声音符号而充满了临场感。 “原野 死一般静”由“夜鸟不时吐出悲歌”衬托,死寂中有悲鸣;“黑暗”由“星星的鬼眼”衬托,让黑暗显得更为诡异,使人窒息与不安。然而, “我们”都乐观以对。“轻轻地/奔驰在熟识的故土/悉悉的步音/和着 沙沙的风声”。由于对土地的热爱,“每个人心上/都有一团怒焰”,“今夜 我们/望着星星的鬼眼/一齐喊到/回去 我们的故土”。一个14岁的少年,对世事敏锐的感知,已非简单的人云亦云或强说愁可以概括。

这首诗,让笔者想起印尼革命战争时代的天才诗人凯利.安华(Chairil Anwar)的诗歌风格。一前一后,一个写实一个现代,但面对的却是同样的时代氛围与共同的敌人,两人的诗都体现出强烈的反叛、躁动、不安以及追求自由的坚韧意志。

在野火多首诗中,“故土”、“故国”、“祖国”的意象的出现频率相当高。在抗战的大时代中,那是可以理解的。它不仅代表乡愁,更突出失乡失国者的心理状况。作为“海外孤儿”,少年野火的感受更为深刻,心智自然更为成熟。〈零乱二章〉中的四行短句颇能概括失乡失国者的心情:“旅舍窗前草色明/远山渺渺雨初晴/乘风归去家何在?/寒夜孤眠梦里行。”

作为漂泊者,即便面对眼前美丽的南国,亦不免感怀身世。野火在〈夜曲〉中对失乡失国者做了形象化的概括:“巴生河的水上/一株小树的影子/……/小树的落叶/一片片/一片片/落下/它摆脱了树身的枷锁/都逃不了河水的埋葬”这不免引起年轻诗人对自己的身份的思考:“为什么/我们会没有自己的故国/自己的天地/自己的歌”。几番吟哦,他如实且敏锐地点出了海外孤儿的处境:“河堤岸/似有人弹着/古七弦琴的调子/唱出世纪末里/一片黄叶的怨恨”。“黄叶”者,与黄皮肤互为隐喻。

文艺力量不容小觑

1985年,他代表董总参与草拟“全国联合华团宣言“,推动民主人权运动;1990年,他辞去董总主席职,为推动两线制政治理念,加入反对党,投身政治斗争,这种种,首先是从争取族权出发的,他晚年爱哼唱的《黄河之恋》,其中一句“不让他们渡黄河”充分反映他的民权思想之所本。

没有少年野火对华人命运的深刻理解,也不太可能出现八、九十年代的华教林晃昇与民权林晃昇。在个人的人生哲学上,他笃信法国作家兼批评家颇廉基尔(Ferdinand Brunetiere)的名言:No Struggle No Drama,用他自己的话说,就是“人生里面,没有了斗争,便产生了不好的戏剧。”。

自然,林晃升也了解,人生不外一出戏曲。翻开历史,他下半生在华教的抗争,恰恰构成了本邦华社史乃至国家史发展中一个不可或缺的大场景,而他是其中的主角之一。无论结果如何,但可以肯定的是,文艺赋予他的力量实在不容小觑。从野火到林晃昇,前后斗争一脉相承,也因时制宜而变通,林老总的可敬之处就在这里。

鲁迅是内在的趋力

方修于撰写《马华新文学史稿》时分析野火的作品称:“富于形象性,没有历来一般作者那种口号化,概念化的通病。”(《马华新文学史稿》(下卷):118)二十多年后又进一步说:“所作多属篇幅稍长的叙事诗,旋律舒徐,描写细致,为马华抗战文艺后期带来新的诗风,也颇能代表这一阶段的诗歌创作的水平。”(《马华文学作品选》:124)驼铃则形容野火的作品“情思激越,文字简洁有力,酷似艾青之作。”(《驼铃自选集》:59)

笔者以为,野火诗歌的舒徐的旋律,固然有艾青的影响,作品的思想性,明显得力于鲁迅。这是他从诗人野火成功蜕变成华教林晃昇的内在驱力。野火和林晃昇,大致如小说鲁迅和杂文鲁迅之别。前者借文学进行思考与批判,后者进入社会手术台,解剖、思考与批判。这些,留待以后进一步探讨。

编辑与出版本书的念头始于多年以前,以搜集林晃昇先生资料为起点,旋于2012年5月12日假尊孔中学举行“林晃昇学术研讨会”,作为林晃昇逝世十周年纪念的最佳献礼。研讨会论文后来都收入潘永杰编《不让他们渡黄河——林晃昇纪念文集》。

本着继承与发扬林先生的精神与思想,林连玉基金决定把资料付诸出版,本书为出版计划之一。中国自五四运动以来,很多推动社会改革进程的知识分子除了扮演启蒙者的角色,同时也是文人,这就为改革运动注入更多的人文色彩。

作为大马华人社会的一份子,林晃昇(包括林连玉)的某个人生阶段也有相似的背景。这种背景在当前社运和民权分子身上已不容易找到。当下所见的是人文和社会科学领域的参与者各走各路,毫无交集,表面上看起来是分工精细了,实际上各走极端,一边是浮躁,另一边是虚浮。文艺不仅止为个人而存在,本书的编辑与出版,希翼能给读者带来更多的思考。

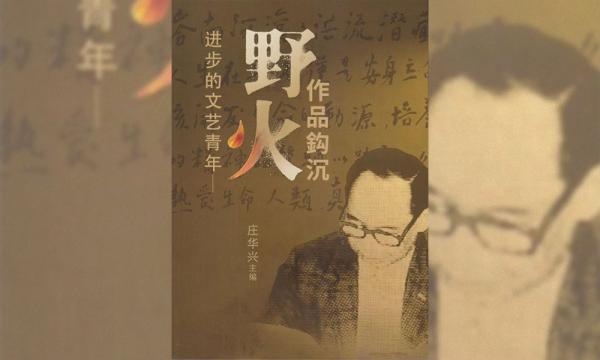

(本文是《进步的文艺青年——野火作品钩沉》编后话,稍作修订。该书由庄华兴编辑,于2017年,由林连玉基金出版)

庄华兴,博特拉大学外文系中文组讲师。习惯于风云卷荡,见不惯优雅的沉默。

本文内容是作者个人观点,不代表《当今大马》立场。